Resilienz aufbauen: Eine Einführung

von Albert Glossner, 08. November 2022

Test 2

Inhaltsverzeichnis

Angesichts vielfältiger Krisen benötigst du die Fähigkeit: Resilienz aufbauen. Resilienz ist nicht nur für Einzelpersonen wichtig, sondern auch in Teams, Organisationen und als Gesellschaft.

- Doch was genau bedeutet Resilienz aufbauen?

- Was fördert sie?

- Wie hängen Resilienz und Positive Psychologie zusammen?

In diesem Blogbeitrag erfährst du mehr darüber, wie du deine Resilienz aufbauen kannst und wie Positive Emotionen dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Resilienz aufbauen - die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen

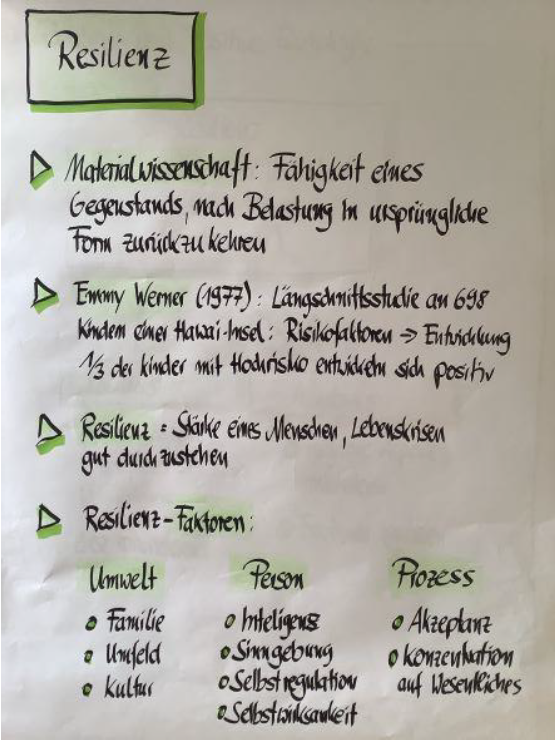

Ursprünglich stammt der Begriff Resilienz aus der Materialwissenschaft und beschreibt die Fähigkeit eines Gegenstandes, nach einer Belastung in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Übertragen auf den Menschen bedeutet es die Fähigkeit, Lebenskrisen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Resilienz wird nicht nur in der Psychologie, sondern auch in der Pädagogik und im Arbeitsleben häufig verwendet. Die Definitionen von Resilienz variieren dabei teilweise stark.

Der Begriff Resilienz, der insbesondere durch die Arbeit von Emmy Werner bekannt wurde, steht im Fokus einer Längsschnittstudie, die sie an 698 Kindern auf der Hawaii Insel Kauai durchführte. Die 1977 veröffentlichte Studie enthüllte, dass Kinder, welche biologischen/medizinischen und sozialen Risikofaktoren ausgesetzt waren, im Durchschnitt negativere Entwicklungen zeigten im Vergleich zu Kindern ohne derartige Risikofaktoren. Beispielsweise neigten sie häufiger zu delinquentem Verhalten und litten sowohl psychisch als auch körperlich stärker, was sich später auch auf ihren beruflichen Erfolg auswirkte.

Allerdings war das meistbeachtete Ergebnis von Werners Studie, dass trotz der zahlreichen Risikofaktoren auch Kinder identifiziert wurden, die sich dennoch positiv entwickelten. Dies traf auf ungefähr ein Drittel der untersuchten Kinder zu. Emmy Werner identifizierte bestimmte Faktoren, die bei den resilienten Kindern eine entscheidende Rolle spielten. Dazu gehörten eine gut entwickelte Selbstständigkeit sowie eine hohe Problemlösefähigkeit. Zudem hatten diese Kinder stabile Beziehungen zu fürsorglichen Bezugspersonen und pflegten außerfamiliäre Kontakte zu Nachbarn oder Lehrern, die als wertvolle Ressourcen dienten.

Resilienz aufbauen - was hilft dabei?

In der Forschung sind mittlerweile verschiedene Resilienzfaktoren definiert:

- Umweltfaktoren (z.B. Familie, Umfeld, Kultur, …)

- Persönliche Faktoren (z.B. Intelligenz, Sinngebung, Selbstregulation, Selbstwirksamkeit, …)

- Prozessuale Faktoren (z.B. Akzeptanz, Konzentration auf das Wesentliche, …)

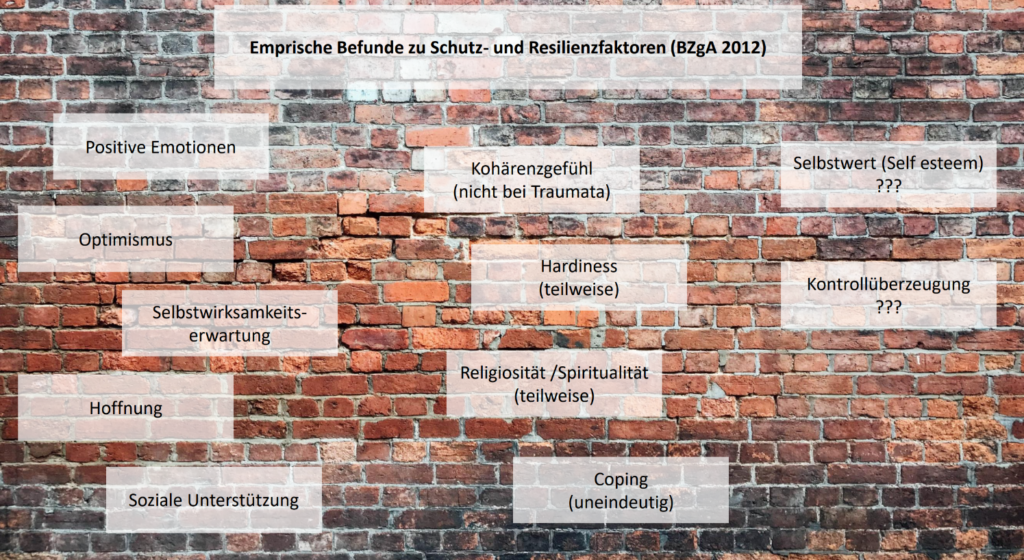

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 2012) hat in einer Schrift den Forschungsstand zu Resilienz aufbauen und psychologischen Schutzfaktoren zusammengefasst. Klare Belege für positive Auswirkungen auf Resilienz gibt es für:

- Positive Emotionen: In einer Vielzahl von Studien wird das Erleben positiver Emotionen als Schutzfaktor für die Bewältigung kritischer Lebensereignisse bestätigt. Damit ist auch die Fähigkeit gemeint, sich über alltägliche Ereignisse zu freuen.

- Optimismus: Der Zusammenhang von „dispositionellen Optimismus“ (als zeitlich und situativ stabile Tendenz zur positiven Ergebniserwartung) und psychischer und physischer Gesundheit gilt als erwiesen. Generell gilt Optimismus als gut belegter Schutzfaktor für Resilienz.

- Hoffnung: Hoffnung wird in der Psychologie meist als Kraft definiert, trotz schwieriger Umstände ein Ziel zu verfolgen und dieses zu erreichen. Der positive Zusammenhang von Hoffnung und Resilienz wurde vor allem im Umgang mit chronischen Stressoren (z. B. lange und schwere Erkrankungen) als sehr deutlich dokumentiert.

- Selbstwirksamkeitserwartung: Selbstwirksamkeit bezeichnet die Erwartungen, aus eigener Kraft Anforderungen oder Aufgaben bewältigen zu können. Selbstwirksamkeit als Schutz- und Resilienzfaktor ist ebenfalls klar belegt.

- Soziale Unterstützung: Soziale Unterstützung gilt neben der positiven Wirkung auf das psychische Wohlbefinden der als am besten belegte positive Faktor auf körperliche Gesundheit. Soziale Unterstützung hat einen Puffereffekt auf Stresssituationen und auf kritische und traumatische Lebensereignisse

Resilienz aufbauen und Positive Psychologie

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, Lebenskrisen oder stressende Situationen gut bewältigen zu können. Die Positive Psychologie hat zum Thema, wie Menschen aufblühen können. Damit gibt es eine breite Schnittmenge zwischen beiden Ansätzen. Resilienz und posttraumatisches Wachstum sind auch Themen der Positiven Psychologie. Die Ausrichtung auf Aufblühen und Entwicklung von Stärken und Sinn geht aber über den Ansatz der Resilienz hinaus. Konzepte, die als psychische Schutzfaktoren für Resilienz gelten, (Positive Emotionen, Optimismus, Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Positive Beziehungen) sind eigene Schwerpunktthemen der Positiven Psychologie. Diese sind jeweils eigene Forschungsschwerpunkte und die Positive Psychologie stellt zu diesen Themen für den Anwender/die Anwenderin eine Reihe von Übungen und Interventionen zur Verfügung.

Resilienz und Positive Emotionen

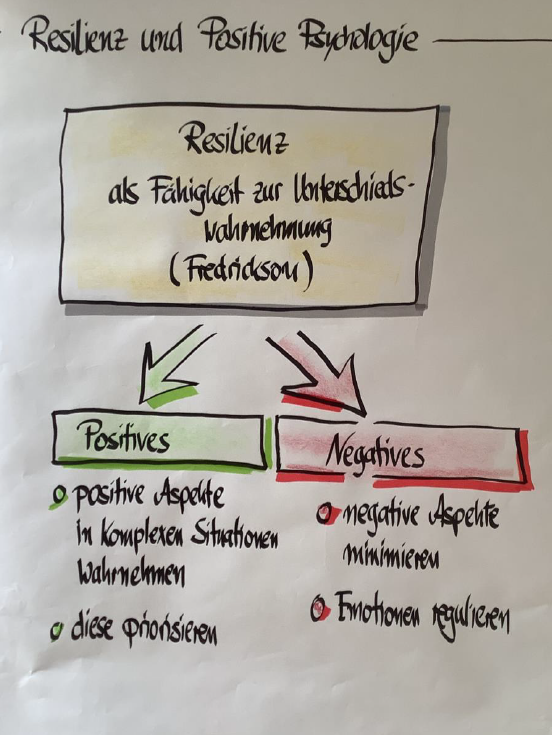

Die Fähigkeit, in belastenden Situationen auch positive Emotionen wahrnehmen und erleben zu können, scheint einer der Schlüssel zum Resilienz aufbauen zu sein. Die Wirkung positiver Emotionen auf das Wohlbefinden ist klar belegt. Barbara Fredrickson beschreibt in ihrer Broaden and Build-Theorie kurz- und langfristige Effekte positiver Emotionen. Sie beschreibt auch konkrete Strategien, wie positive Emotionen gesteigert werden können (Freundlichkeit, Dankbarkeit, Bewegung, Natur, Achtsamkeit, Sinn, Genießen, …). Hierzu gibt es jeweils eine Vielzahl konkreter Interventionen.

Barbara Fredrickson definiert Resilienz als Fähigkeit zur Unterschiedswahrnehmung. Wer resilient ist, kann das Positive zusätzlich zum Negativen wahrnehmen. Resiliente Menschen können in einer komplexen Situation, die positive und negative Aspekte hat, leichter die positiven Aspekte erkennen. Resiliente Menschen haben nicht weniger negative Emotionen. Sie können nur leichter von ihnen loslassen und auch positive Emotionen wahrnehmen und priorisieren, – so Fredrickson

NIKES - Resilienz als kommunikativer Prozess

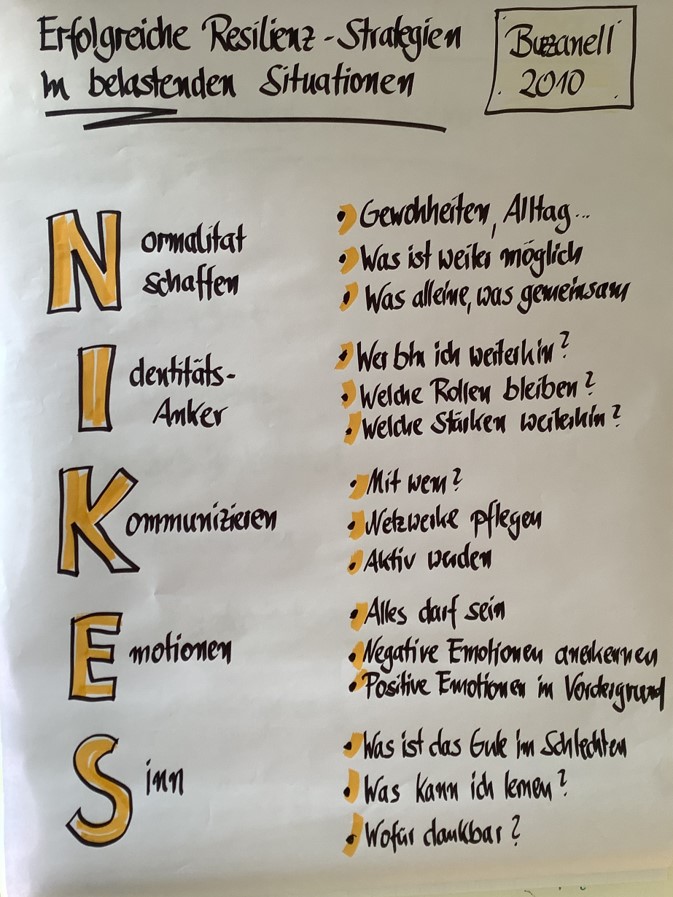

Patrice Buzzanell (2010) versteht Resilienz als eine Strategie, mit belastenden Situationen konstruktiv umzugehen. Aus ihrer Beobachtung von Individuen, Familien, Arbeitsteams und Gruppen in stressenden und auch traumatisierenden Situationen hat sie fünf erfolgreiche Resilienz-Strategien beschrieben. Diese lassen sich für Einzelpersonen, aber auch für Familien oder Teams nutzen. Ich habe diese fünf Strategien mit der Abkürzung „NIKES“ zusammengefasst:

N - Normalität schaffen: So viel Normalität wie möglich weiterzuleben

- Gewohnheiten, Alltag, Routinen, …

- Was ist weiter möglich?

- Was geht alleine, was ist gemeinsam mit anderen möglich?

Beispiel: Nach gesundheitlichen Einschränkungen sich bewusst machen, welche Routinen und Gewohnheiten auch weiterhin machbar sind, auch wenn einige möglicherweise wegfallen.

I - Identitätsanker: sich bewusstwerden, welche Rollen/ Identitäten bleiben, auch wenn durch die Krise manche Rollen beeinträchtigt sind und wegfallen

- Wer bin ich weiterhin?

- Welche Rollen bleiben?

- Welche Stärken kann ich weiter einsetzen?

Beispiel: Nach dem Verlust eines Lebenspartners die bleibenden Rollen in der Familie, Freundeskreis und Arbeit bewusst ausüben und pflegen.

K - Kommunizieren: Möglichkeiten der Kommunikation und des Austausches suchen

Mit wem kann ich reden?

Netzwerke pflegen

Verabreden, Treffen, Austauschen

Beispiel: Im Lockdown verabreden sich die Bewohner einer Straße, sich täglich abends draußen zu treffen

E - Emotionen: Alle Gefühle dürfen sein. Gleichzeitig auch Positives wahrnehmen und stärken

- Alles darf sein

- Negative Emotionen anerkennen

- Positive Emotionen in den Vordergrund

Beispiel: Nach einer Trennung eigene Trauer und Wut zugestehen und zulassen. Gleichzeitig aber auch positive Momente wahrnehmen und nach Möglichkeit intensivieren.

S - Sinn: Welchen Sinn kann ich in der Krise sehen?

Die Traumaforschung (Mangelsdorf & Eid 2016) bestätigt, dass diese Frage erst später, oft erst nach einem Jahr nach dem traumatischen Ereignis gestellt und beantwortet werden kann. Fragen nach dem Sinn sind erst dann beantwortbar, wenn das kritische Ereignis verarbeitet ist, oft erst nach ca. einem Jahr.

- Was ist das Gute im Schlechten?

- Was konnte ich lernen / stärken?

- Wofür kann ich rückblickend dankbar sein?

Beispiel: Eine schwere Krankheit kann rückblickend ein Anlass werden, das Leben bewusster wahrzunehmen.

Das Besondere an diesem Konzept ist, dass Resilienz nicht als angeborene Fähigkeit betrachtet wird, sondern dass du durch die Anwendung von NIKES konkrete Strategien erlernen und trainieren kannst.

Resilienz aufzubauen und zu stärken ist ein wichtiger Schritt, um besser mit Krisen und Herausforderungen umgehen zu können. Die Positive Psychologie bietet hierbei wertvolle Erkenntnisse und Übungen, um deine Resilienz aufzubauen und zu stärken.

Eine Vertiefung all dieser Themen und deren Anwendung in der Arbeit mit Individuen und Teams ist Teil der Ausbildung zum/zur Anwender*in Positive Psychologie.

Literatur:

- Fredrickson, B. (2011) Die Macht der guten Gefühle. Wie eine positive Haltung Ihr Leben dauerhaft verändert.

- Masten, A. (2016) Resilienz: Modelle, Fakten & Neurobiologie. Das ganz normale Wunder entschlüsseln. Junfermann Verlag

- Bengel, J; Lyssenko L. (2012) Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Download am 24. Juli 2023)

Neueste Blogbeiträge

Warum mit einem Trainerleitfaden arbeiten? Zugegeben: die Erstellung eines Trainerleitfadens ist eine aufwändige Arbeit. Viele Trainer arbeiten auch ohne dieses Arbeitsmittel. Es gibt aber einige Argumente, die für den Einsatz eines Trainerleitfadens sprechen: Fazit: Wenn klar ist, dass ich das gleiche Training mehrfach halte, lohnt sich die Arbeit, einen Leitfaden zu erstellen. Gleiches gilt, wenn […]

Warm up Spiele, Aktivierungsübungen, Seminarspiele, Auflockerungsspiele, Energizer, Energieaufbau, Aktivierung … Mit diesen Begriffen meinen viele Trainer*innen das Gleiche: kurze, aktivierende, häufig mit Bewegung verbundene Übungen, häufig nach der Mittagspause eingesetzt. Hier haben wir dir 33 Energizer Spiele für den Seminarkontext zusammengestellt. Außerdem geben wir dir ein paar grundlegende Tipps für den Umgang mit Aktivierungsübungen im […]

Die „Blitzlicht Methode“ ist eine der ersten, die ich in den 1980er Jahren zunächst als Teilnehmer kennengelernt habe. Auch heutzutage ist sie eine der verbreitetsten Methoden in Training und Erwachsenenbildung. Oft erlebe ich aber, dass sie nicht genügend durchdacht eingesetzt wird. Dabei bieten gerade feine Nuancen im Einsatz dieser Methode vielfältige Möglichkeiten, auf die Kommunikation […]